前回は、広大な尾瀬ヶ原の景色を堪能しながら見晴キャンプ場までの道のりを記してきました。

そして、この山行の目的は東北で最も高い山、燧ヶ岳への登頂です。

ところが、如何せん天気が悪く、テントで休んでいる際も雨音で度々目が覚めてしまいました。

すでに連日雨が降り続いていたことから、地面の状況は非常に悪く、テントの中で燧ヶ岳に登りにいくかどうか悩みました。

それでも、夜明けが近づくと共に雨音が次第に弱まったので相方と相談したうえで決行することに。

その燧ヶ岳への道中は、一筋縄ではいかないハードなものとなるのでした。

暗闇の登山道

午前3時53分、まだ夜明け前の時間にテント場をスタート。

この時点ではまだ小雨がパラついており、足取りは重いです。

夜の森は、冗談じゃなく恐怖です。

前回の毛無山での山行でもそうだったのですが、こんな暗い中での山登りでは、口数が異常に増えます。

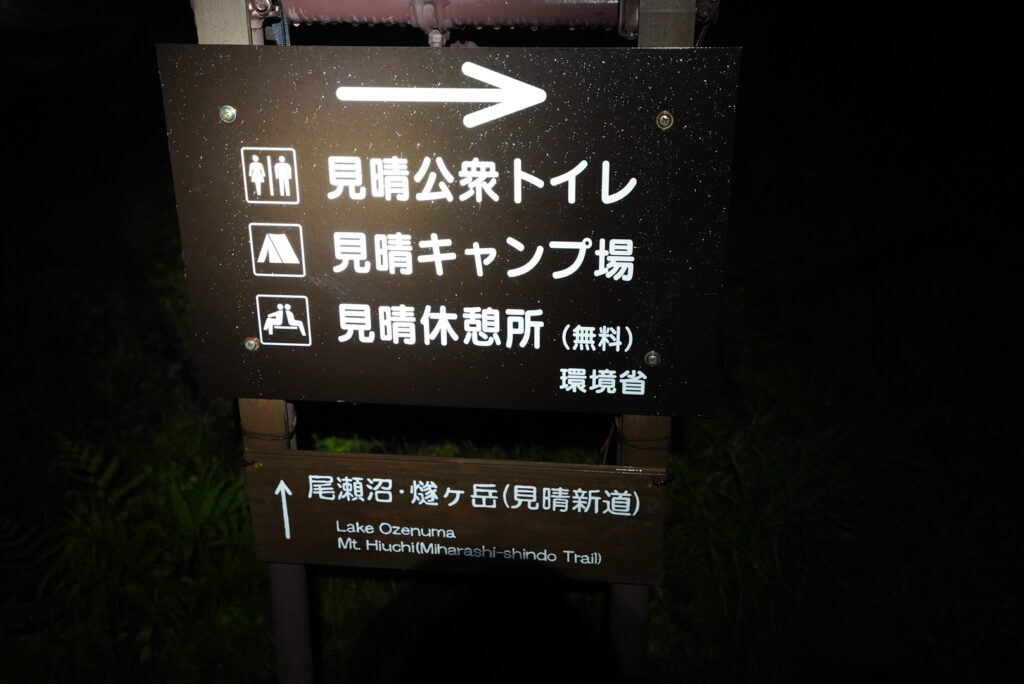

4時4分、燧ヶ岳登山道と、尾瀬沼への道との分岐ポイントです。

木道で楽にアプローチできる場所はここまでです。

ここから先は、がっつり登山道となるので、気を引き締めていきましょう!

4時25分、柴安嵓まで3kmと示す看板が出てきました。

昨日の長大な道を経て目の前の看板を見ると、3kmなんて大したことないと思い込んでしまいます。

この後起きたことを考えると、この判断は早計で非常に軽率でした。

足を取られる深い泥濘

少しずつ明るくなり、地面の状況が分かるようになりました。

このように、雨で泥がかなり柔らかい状態になり、不安定です。

足を地面に対して平行に乗せることすら難しく、硬い木の枝に足を乗せて何とかバランスを取りながら登っていきます。

ほとんどの場所がぬかるんだ泥のため、どんなに優れた登山靴でも、ソールが泥はけすることはありません。

中には普通に水溜まりになって、靴が半分くらい地面に浸かってしまうこともあります。

地面の状況も悪いですが、時折登山道自体見失いそうになる箇所もあります。

背の高い草が道を覆っており、不明瞭です。トレースは全然ありませんでした。

実際、燧ヶ岳へ登るには尾瀬沼の方から登られるケースが多く、今回のように鳩待峠から尾瀬ヶ原を経由して登るのは、至仏山と燧ヶ岳の両方を登るケース以外では割と稀だと思います。

4時39分、登山道の3合目です。

かかった時間以上に疲労感が強いですが、まだまだ序盤。

無理してペースを上げる必要はないですが、午後からまた天気が怪しくなる可能性があるため、無意識にペースが上がってしまいます。

階段が現れました。泥の道よりも、階段の方が足元が安定するので有難い限りです。

ずいぶん階段の距離が長いですが、短時間で標高を稼げます。

この後起きてしまうことを考えると、この時点で、ここまでずっと足元しか見えていないことに気付くべきでした。

5時8分、4合目です。

周りはすっかり明るくなり、ヘッドライトを収納します。

ちなみに、この後発生したアクシデントも相まって、5合目はどこか分かりませんでした。

一歩一歩地面を踏みしめる度に黒茶色の地面から、べちゃっ、べちゃっ、と音が鳴ります。

しかし登山道以外の場所は、美しい緑の植物が広がっています。

まるで光と影の対比のようですね。

私たちは光を見る余裕はなく、影の部分だけをじっと見つめて永遠と歩き続けます。

登山道には、このような案内表示が手厚く、こんな道迷いしやすそうな道中では大変助かります。

基本的にずっと下を向いて地面の様子を確認しながら登っているので、ピンクテープすらも見逃しています。

そして、首を垂れながら前ではなく、下を向いて永遠と登ってきたことに対して、燧ヶ岳から思いっきり鞭を振るわれたかのように、試練が訪れるのでした。

牙を剥く自然の罠

標高は1,900メートル、見晴キャンプ場からは半分を少し越えたくらいの標高です。

雨はすっかり上がり、オーバーヒートを防ぐためにレインウェア、長袖のミドルウェアをアタックザックにしまいます。

そして、帽子まで脱いでしまいました。

目の前に、長く続く階段があります。

この先に、見えざる危険があります。

そして、今回一緒に来てくれた同僚にアクシデントが発生しました。

階段の終わり付近、頭上に現れた堅い木の枝が、同僚の頭部を突き刺したのです。

先を歩いていた私の耳に、

「痛った!!」

という凄まじい声が聞こえてきたかと思えば、同僚が頭部から普通ではない勢いで流血していました。

赤く染まる地面に、自分まで血の気が引いてしまうような事態でしたが、

同僚は非常に冷静にエマージェンシーおよび包帯の場所を指示し、急いで包帯を巻きます。

幸い同僚の意識ははっきりしており、応急処置が早かったことにより、冷静に考える時間ができました。

この時点で私は安全に引き返すことを考えていましたが、同僚の意思を汲み取り、お互い同意したうえで燧ヶ岳登頂を目指します。

この一件は、先を進んでいた私がもう少し頭上に気を配り、危険を予め同僚に伝えることができていれば防げたことです。

先ほど帽子を脱いでしまったことなど、他にも様々な要因が相まって同僚が負傷してしまいましたが、お互いの教訓として本当に重要な出来事だったと思います。

5時45分、6合目到着です。

同僚は包帯のうえにバンダナを巻き、かなりペースを落として登っています。

私は、少しでも同僚の様子に変化がありそうなら迷わず下山する固い決意を持っていました。

しかし同僚は気骨稜稜としており、その様子を見ると、私も頑張って登る気概に溢れてきます。

標高が2,000メートルに近づくと、大きめの岩が道を阻む場面が増えてきます。

こういった場面でも、木の枝が我々の頭上で待ち構えています。

細心の注意をはらい、今後はしっかり危険個所を報告しながら慎重に登っていきます。

倒木は、いろんな箇所で見かけます。

地面がぬかるんでいる中、道を一刀両断しているこの倒木を避けるだけでも一苦労。

道幅も狭くなり、登りごたえは抜群です。

6時ちょうど、7合目に到着です。

なお、ここまで微妙な天気ということもあり、眺望はほとんどありません。

先ほど起きたことを考えると、この時は眺望など気にしていられませんでした。

自然の罠は、もちろん頭上だけでなく足元にも潤沢に用意されています。

地面が柔らかすぎて、一歩踏み出すごとに足が地面に沈み、靴が泥を纏うので必然的に足が重くなります。

そして、考えたくもないですが、下山では更に苦労するだろうな・・・

という雑念が脳裏を過ってしまう地面状況です。

終盤の急登

ここは標高2,158メートル地点、頂上まであと200メートル標高を稼げば辿り着きます。

⑧と書いてあるので8合目かと思いきや、8合目は後で出てきたので糠喜びでした。

終盤は、倒木、岩、泥のぬかるみ、頭上の枝など、これまで苦労してきた状況の詰め合わせとなっています。

地図を見れば分かりますが、この辺りの等高線は非常に狭く、急登です。

地面に対して、爪先だけで立ちこむケースも多く、ある程度底が硬い靴が有利です。

6時13分、8合目です。

ものすごく地面の状況が悪い場所だったので、撮影もブレブレ。

ここは、大岩の間を縫うように進む必要があります。

良く見ると、その岩もだいぶ攻撃的な形をしており、角の鋭利な部分に膝をぶつけて内出血を起こしました。

明らかに疲れているので、アミノバイタルを補給して爆発的なエネルギーを補給します。

6時19分、いよいよ9合目です。

アミノバイタルを補給したことで、トレランのように駆け上がれそうな気力が湧いてきました。

気力は抜群ですが、ここまで全然眺望がなかったので、テンションは下がり気味です。

見晴新道というくらいだから、そろそろ眺望が見たいな・・・

と思っていた矢先、この先の登山道の様子が大きく変わってゆくのでした。

風景画のような見晴

9合目をすぎると、高い木々はすべて見下ろす形となり、ハイマツが中心の植生に変化します。

そして、見晴新道の名が示す通り、視界が開けてきました。

ですが今は真っ白で何も見えません。

ここから山頂までは、ちょっとガレ場気味の道を慎重に進みます。

地面に転がるのは安山岩。

燧ヶ岳は立派な成層火山なので、頂上付近はこの岩が至る所に転がっています。

ここから先は、福島県!

東北に足を踏み入れる喜びとともに、県境を越えます。

そして、福島県に入ったところから視界が徐々に開けてきました。

風が強いので、雲が凄い勢いで流れていきます。

そして、昨日歩いてきた広大な尾瀬ヶ原の一部が雲の隙間から見えます。

さあ、山頂までいよいよあと僅かです。

吹きすさぶ風の音と、植物が擦れ合う音だけが響き渡る、自然の空間。

文明が届かないこの場所で、大自然と向き合っています。

厳しい環境ですが、本当に幸せな時間です。

あの霧の奥が燧ヶ岳の山頂です。

身を預けられそうなほど強く吹く風が、最後の試練を与えているかのようです。

ここまで来たら、もう止まることはありません。

苦難を越えて、すぐそこにある東北の頂点へ歩みを進めます。

東北最高峰 燧ヶ岳登頂

6時42分、東北最高峰 燧ヶ岳の山頂です。

疲れからか、山頂の標識が墓標にも見えます。

山頂について、数分は真っ白な虚無でした。

しかし、突然雲が晴れて待ち望んでいた眺望が!

この雲が晴れる瞬間が、最高に美しく、最も印象に残るひと時です。

眼下に見えるは、尾瀬沼です。

尾瀬ヶ原より240メートルほど標高が高い位置にある沼なので、何となく距離が近いように感じます。

あまりにも素晴らしい景色に、強風の音など全ての音が耳から遮断され、目の前の絶景と静かに対話しているような雰囲気となりました。

そして、尾瀬ヶ原方面です。

茫漠たる天空の楽園、それを見下ろす位置にいるので、もうこれ以上望むことは何もありません。

あまり山頂に長居するわけにはいかないので、景色を楽しみながら下山します。

さっきまでとは違い、眼下の原生林が鮮明に見えます。

胸躍る最高の風景ですね!

この世の天国とも言える尾瀬ヶ原。

雲に見え隠れする様子も、一層幻想的な雰囲気を醸し出しています。

この後、またあの場所を最高の気分で歩くために、燧ヶ岳の下山は何事も起きぬよう全力で集中します。

燧ヶ岳の下山路

さあ、ここから絶景は見納めです。

登りで牙を剥いた登山道、下りでは更にその危険が増します。

足元の状態の悪さと、一歩一歩に判断が求められる集中力が必要なため、カメラはいったん収納します。

ここが、同僚が負傷してしまったポイントです。

地面から伸びる太い枝と、折れた枝の先が鋭利な形でこちらを向いています。

下りでは、羹に懲りて膾を吹くように極めて慎重に進めます。

普段気にしていなかった部分も含め、かなり警戒して下ったため自然と視野が広がり、下山時の意識が良い意味で変わりました。

泥溜まりに足を踏み入れたら、ハイカットの登山靴でも半分以上浸かってしまう場所もあります。

これまで登ってきたどの山よりも泥を纏っていますが、見晴キャンプ場まで我慢します。

9時2分、登山道を終えて尾瀬沼・見晴キャンプ場への分岐点に着きました。

木道が現れたとき、ピンと張っていた糸が緩み、力が抜けるような安心感がありました。

9時12分、燧小屋です。

早速見晴キャンプ場でテントを撤収し、帰路のご褒美、尾瀬ヶ原へ向かいます。

さきほど燧ヶ岳から見下ろしていた広大な尾瀬ヶ原です。

どれだけ大変な思いをしても、この光景を見るだけで全てが良い思い出に浄化されます。

山形県出身の私は、こういう景色を見て望郷の念に駆られます。

時間を忘れて見ていられるような、懐かしい気持ちになりました。

この日、至仏山はほとんど雲に隠れていました。

今回含めて燧ヶ岳は2回登頂していますが、至仏山は1回も行っていません。

いつか必ず至仏山に登り、願わくば山頂から燧ヶ岳の勇壮な姿を拝んでみたいと思います。

11時38分、尾瀬ヶ原の風景に後ろ髪を引かれながら、至仏山荘に到着です。

至仏山に登る機会があれば、ぜひここに宿泊したいなと思う程趣に溢れた山荘です。

小休止を挟み、鳩待峠へ向かいます。

鳩待峠までの道は、帰りは少々登りが続きます。

登りで登山を終えることなんて結構珍しいですが、この日は色々乗り越えてきたので、たった200メートル弱の登りでも、体力はすっからかんです。

12時34分、鳩待峠に到着しました。

これにて今回の燧ヶ岳登山完遂です。

乗合タクシーの時間がまだまだあったので、休憩所で食事を頼み、じっくり体を休めました。

最近は、全てが上手くいく山登りが多くなったため、本来登山は危険な側面を持つアクティビティである意識が薄れつつありました。

そんな中、今回のようなアクシデントがいつでも起きてしまう事、そして常に最高の準備をして挑む必要があること、それを燧ヶ岳が教えてくれたように思えます。

そして、燧ヶ岳の山頂から見た尾瀬ヶ原や尾瀬沼、日光方面の光景は、苦難があったからこそ最高の景色として目に移りました。

何よりも、尾瀬ヶ原の理想郷は忘れることができません。

多くの人の心を動かしてきた尾瀬の光景、新たな教訓を得た燧ヶ岳。

心に焼き付く思い出に溢れた2日間となったのでした。

7月16日

10:40 尾瀬第一駐車場

11:17 鳩待峠発

12:17 至仏山荘着

12:27 至仏山荘発

13:29 龍宮小屋

14:10 見晴キャンプ場着

7月17日

3:53 見晴キャンプ場発

4:04 尾瀬沼分岐ポイント

4:39 3合目

5:08 4合目

5:45 6合目

6:00 7合目

6:13 8合目

6:19 9合目

6:42 燧ヶ岳山頂着

6:58 燧ヶ岳山頂発

9:02 尾瀬沼分岐ポイント(下り)

9:14 見晴キャンプ場着

10:07 見晴キャンプ場発

10:29 龍宮小屋

11:38 至仏山荘

12:34 鳩待峠着