今回の舞台は、日本の頂上であり、世界遺産としても貴重な価値を持つ富士山です。

富士山には4つのルートがあり、それぞれ多様な特徴を持っています。

2年前、ひとりで御殿場ルートで登頂を果たしましたが、今回は仲間と一緒に須走ルートに挑みます。

このルートは、富士山の4つのルートの中でも自然に満ちた樹林帯から歩けるのが特徴で、下山時には有名な砂走りがあります。

もともと今回の前に1度登る予定だったのですが、悪天候でその予定が流れてしまいました。

そして、須走ルートからの富士登山は実に6年ぶりということもあり、今回の山行を鶴首して待っていました。

ということで、既に何度か行動を共にした信頼できる同僚3人と富士山へチャレンジです。

登山データ

| 活動時期 | 2025年7月29日~2025年7月30日(2Days) |

| 時間 | 15時間03分 |

| 歩行距離 | 15.0km |

| 累積標高 | 1931m |

| コース定数 | 41 |

須走ルート五合目 山麓に繁る大自然

7月29日、11時28分。

富士山須走口の5合目(標高約1,970m)です。

ふじあざみラインは現在マイカー規制されているため、道の駅すばしりからシャトルバスかタクシー、健脚なら徒歩で5合目まで向かう必要があります。

そして、5合目を過ぎるとスタッフが数名立っています。

ここでは、事前に入山証を取得しておいてQRコードを提示すると、リストバンドを配られます。

リストバンドはザックに取り付けていただくパターンが多いですが、体に触れない場所につけてもらいましょう。

今回来てくれた写真が上手な同僚は、登山中入山証が髪に触れまくって煩わしさを感じていました。

須走ルートは、他の3ルートとは違い緑溢れる場所からスタートとなります。

幽邃な森林が、神々の住まう神聖な雰囲気を纏っています。

11時38分、古御嶽神社です。

ちゃんと立ち止まって撮影したのに、なぜかブレブレの写真になっています。

神社に歓迎されていないのか?

と不安になりますが、その不安は今思い返せば杞憂でした。

樹林帯とはいえ大小様々な岩が道を阻みます。

時折腰下くらいまで足を上げないといけない場面があり、難路と言っても過言ではありません。

11時42分、標高が2,000メートルに達しました。

須走口からの登山は、御殿場口5合目(1,440m)に次いで低い標高からのスタートとなります。

ここまでそこそこ歩いてきたつもりでしたが、まだ全く標高が稼げていません。

私にとって、この場所は未だ1合目にも達していないように感じます。

11時58分、下山道との分岐点です。

なぜか下山道の方にも矢印が向いていますが、そっちに行ってしまうと下山専用の砂走りに行ってしまいます。

12時を回り、緑豊かな樹林帯から、少しずつ富士山が活火山たる所以が地表に現れてきました。

それは同時に、焼けるような陽射しを強いられるということです。

暑すぎて、所持していた水が凄い勢いで減っていきます。

目指す頂は遥か遠く

樹林帯の間から、憧れの頂上が顔をのぞかせています。

あれが日本一の山、富士山の頂です。

あの頂は遠々しく、富士山が圧倒的体躯を誇っていることを見せつけられているかのようです。

富士山は巨大すぎて、どんなに歩みを進めても頂上は中々近づいてきません。

そんな時、後ろを振り返って自分たちが確実に進んでいることを確認します。

のんびり動く雲と、それを追いかける雲の影。

夏らしさ全開の雰囲気は、まるで郷夢の風景です。

少し歩くと、また樹林帯に入ります。

陽の光を浴びて若草色に輝く植物が、私たちを魅惑的な世界にいざないます。

彼方に見える山頂が、万頃瑠璃の空をバックに雄々しく聳えています。

目の前にいるのは、写真が上手な同僚です。

心を動かすような、素晴らしい写真を沢山共有してくれました。

振り返った時に見える風景も、標高を上げるごとに見える世界が広がっていきます。

画像中心にいるのは、頭の切れる同僚です。

主に彼が先頭でペースメーカーしてくれましたが、全員にとって最適なペースを保ってくれたので快適な登りとなりました。

そして、右端にいる日本国旗の杖を持った同僚は、ランニングで鍛えた体力が抜群です。

白木の金剛杖を持って、凄い馬力で登っていきます。その登りっぷりは、見ていて気持ちが良いレベルです。

金剛杖には、各山小屋で焼印を押していただけます。

山小屋によって焼き印の料金が変わりますが、200円~500円の範囲です。

相場は300円でした。

前回の富士登山の時にも思いましたが、富士山には「一度も登らぬ馬鹿、二度登るも馬鹿」という昔からの言い伝え的なものがあります。

一度も登らないのは勿体ないが、二度登るほど楽しい山でもない、ということらしいですが、正直分からなくもありません。

単調な登りが続くイメージが強いですが、須走ルートに関しては、樹林帯と砂走りの存在のおかげで割とバラエティーに富んでいます。

須走ルート5合目から、1時間半が経とうとしています。

それでもまだ6合目にすら着いておらず、道のりの長さを嫌でも実感してしまいます。

13時ちょうど、6合目にある長田山荘に到着しました。

まだまだ登山は始まったばかりですが、低山をひとつ登り終えたような疲労感があります。

富士山は、お手洗いが有料(100円~300円)です。

100円玉は持てるだけ持っておきましょう。

ここは標高2,423メートル。

雲と同じくらいの高さで優雅に休憩をとります。

休憩中に撮った、日本の国旗がついた金剛杖と、同僚のカメラ(Canon)です。

やはり富士山は日本の象徴。

日本の宝だけにはとどまらず、2013年に世界文化遺産登録を経て世界の宝へと昇華しました。

休憩ポイントでも、登山道中でも、9割くらいは外国の方だったように思えます。

大空へ吸い込まれる道すがら

13時15分。長田山荘を発ち、再び遠い道のりを歩みます。

まだまだ樹林帯が楽しめるので、植物にも目を向けてみましょう。

高山植物のハクサンシャクナゲが華麗に咲いています。

可愛い見た目とは裏腹に、花言葉は「威厳」「荘厳」です。

登山道を彩る花木の女王は、疲れた我々の目と心を癒します。

周囲の木々が、複雑に伸びる枝が我々を威圧しています。

こっちの木々の方が、威厳や荘厳さを感じてしまいますね。

この付近は、樹林帯ゾーンと、乾いた大地ゾーンが交互に現れるような感じです。

樹林帯を抜けて視界が開けると、雲の海原が一面に広がり、混み合って浮かんでいます。

上空の空の色は、何もかもを吸い込んでしまうような青色をしています。

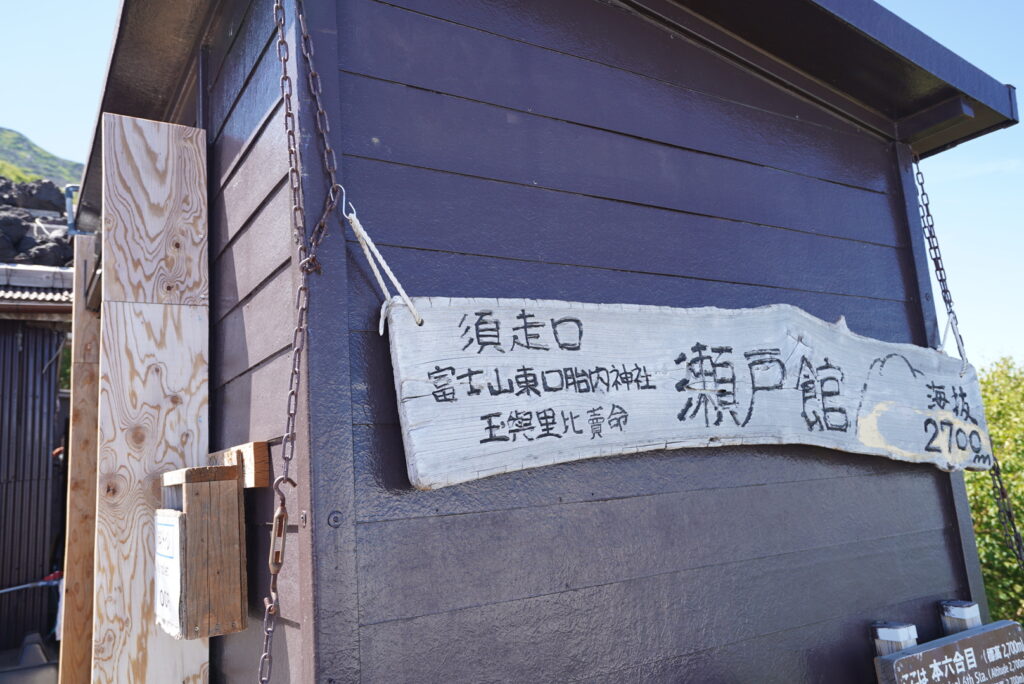

あそこに見えるのは、本6合目の瀬戸館です。

うだるような暑さですが、目的地が見えると

「あそこまでは頑張ろう・・・」

という気力が、僅かながら湧いてきます。

13時56分、瀬戸館に到着です。

標高は2,700メートル。

周りの美しい景色と、頼もしい仲間に背中を押されながら夢中で歩いているので、思ったより標高は稼げているように感じます。

10分少々休憩したのち、また長い旅路へ戻ります。

瀬戸館を越えると、背の高い植物は目立たなくなり、焦げた大地が我々の相手です。

しんどい、しんどいと言いながら、歩みを止めることはありません。

視界が開けると、次の目的地が目視できるようになります。

ただ、直登ではなく九十九折りで登っていくので、歩行距離はずいぶん長くなります。

先を行く2人は体力があり、必死についていきます。

今回私以外は富士山初挑戦ですが、皆体調は良好です。

私は睡眠がちょっと足りていないためボーっとする場面もありましたが、立ち止まって深呼吸しながら眼下の景色を眺めることで、心身を回復させます。

標高が上がると、山梨県側の景色が見えてきます。

樹林帯を抜けると、途端に単調になる登山道ですが、後ろに背負う景色の範囲が広がっていくのは、道中最大の楽しみです。

一歩ずつ空へ往く、日常から乖離した感覚が私の心を奮い立たせます。

3,000メートルの蒼い世界

15時12分、大陽館に着きました。

ここは富士山の7合目、標高はついに3,000メートルを越えました。

ここまで来ると、流石に少し息苦しさを覚えます。

普段なら絶対疲れないのに疲れる、普通の歩行で息が切れる・・・。

すべて高山ならではの症状ですが、深呼吸を意識することで早く低酸素状態を脱します。

すでに15時半を回っており、休憩はほどほどにして先に進みます。

この時間になっても天候が崩れる気配がありません。

本当に、気象条件には恵まれた山行ができています。

なお、道中に建っている看板には、ルートごとに色が設定されていて分かり易くなっています。

須走ルートは赤、吉田ルートは黄色、御殿場ルートは緑、富士宮ルートは青です。

このルートは後に吉田口ルートと合流するので、ルートの色を覚えておくだけで道を間違える心配が減ります。

3,000メートルを越え、水平線と雲の海が美しく映えています。

向こうには、御殿場ルートを下る登山者が見えます。

どこまでも力強い富士山の大地と、それに挑むちっぽけな人間。

富士山を象徴する1枚です。

次の目的地は、見晴館。

あと5分だそうですが、我々はかなりゆっくり登っているため、この情報を鵜吞みにせずペースを守って登ります。

前を歩く体力自慢の同僚が、私よりも雄偉な体格と優れた体力を駆使し、エネルギッシュに登っています。

目の前に咲いているオンタデに力をもらい、頑張ってついていきます。

16時8分、本7合目に到着しました。

標高はもう3,200メートルもあり、日本で2番目に高い北岳(3,193m)を越えています。

ここは見晴館。

本来ならこの山小屋に泊まる予定でしたが、計画を立てた時点で予約が一杯でした。

私たちは胸突江戸屋(上江戸屋)が目的地なので、あと1時間ちょっと歩く必要があります。

雲上に映える影のアート

見晴館からは、このように感動的な見晴が拝めます。

思わず駆け下りたいと思えるほど開放的な景色、夢でも再現できないほど想像を超えた風景です。

この時間になると、太陽が山の西側に隠れて視界が少し暗くなります。

一歩ずつ天空の頂が近づいていますが、単調な登山道の様子は、この雰囲気のおかげで一変します。

青空と雲をバックに、写真の上手な同僚が踏みしめるように歩きます。

この高さまで来ると、大地よりも空の方が圧倒的に広いことを実感させられます。

歩くごとに、私の心の琴線に触れるような景色が出迎えてくれます。

体はヘトヘト、足はパンパン、息も絶え絶え。それでも心だけはエネルギーに満ち溢れています。

さあ、胸突江戸屋まで残り僅かです。

この道は足をとられて登りづらいですが、体を前のめりにして泥臭く登っていきます。

息を整えている間に、眼下の風景をチラッと見ると、影富士の姿が!

あまりにも勇壮な風景、富士山のスケールの大きさが影で現れています。

影富士に勇気をもらい、力を振り絞って上にある胸突江戸屋へ向かいます。

左側にある鳥居をくぐれば、もう山小屋に辿り着きます。

17時20分、富士山の本8合目、胸突江戸屋に到着しました。

5合目から6時間弱も行動してきたので、体は疲労感で思うように動きません。

ですが、それは心地よい疲労感です。

ずっと天気に恵まれた山行で、明日への期待も増々膨らみます。

夕食を済ませ、外に出て明日の道のりを確認します。

あれだけ遠かった山頂が、こうしてみるとすぐ近くに見えます。

ただ、富士山の体躯の大きさは十分思い知ったので、山頂が近くに見えても一筋縄ではいかないことは分かり切っています。

そして、影富士は威光を放つかの如く麓を覆っています。

その稜線は、綺麗すぎて不自然に見えてしまう程です。

時刻は18時50分。

冷たく吹き抜ける風が、1日の終わりを告げます。

1日目にして、非常に濃厚な山行を味わうことができました。

翌日は憧れの頂へ続く道と、日本最高峰である剣ヶ峰への登頂が目標です。

仲間の体調も良く、今のところ心配することはありません。

ここは標高3,372メートル。

日常から隔絶された神々の聖地です。

この幻想的な光景を胸に、明日に向けて20時に体を休めました。

そして翌日、日本最高峰の頂で、私の鼓動を強く打つ世界を目の当たりにするのでした。