須走ルートから挑む富士山登山の2日目。

前日は長大な登山道と灼熱の気温に疲弊しながらも、6時間ほどかけて本8合目の胸突江戸屋まで到着しました。

この日は、山頂で日の出を迎えてお鉢巡りを行い、砂走りを一気に駆け下りる豪快なルートを往きます。

皆が憧れる日本一の舞台はすぐそこにあります。

人生で何千回も見上げて来た富士山。その頂上から見下ろす偉観に思いを馳せ、さあ、スタートです!

闇夜に輝く極上の夜景

午前0時、本来なら午前3時に出発するので寝るべきなのですが、山小屋内が暑かったため起きてしまいました。

二度寝するよりも外の景色が気になった私は、誰も起きていない山小屋を飛び出して外に出ます。

すると、漁火のような夜景が視界一杯に広がっています。

3,372メートルから眺める夜景は、どこよりも煌びやかで、遥か彼方まで見渡せます。

眩暈が起きてしまうほどの眩い光に圧倒され、寒さを忘れてこの景色の虜となってしまいました。

午前2時半、この時間には多くの方が起床し、準備を進めています。

ヘッドライトの列は、山頂まで続いています。

3時ちょうど、8.5合目にある御来光館に到着しました。

吉田口・須走口ルート上では、最も高い位置にある山小屋です。

綺麗に散りばめられた光の祭典が、そこにあります。

3,450メートルから見る見事な夜景。

ここは、日本中の視線を集める最高のステージです。

夜景はどこでも堪能できるので、とにかく先へ進みます。

道中、高山病になってしまったような方が何人かおり、道の横で座り込んでいました。

この高度だと、高山病により頭痛やめまい、吐き気や尋常ではない疲労感などの症状が出てしまうリスクは大きいです。

我々は眠気と闘いながらも、元気に山頂まで向かっています。

3時40分、富士山の9合目です。

富士山山頂まで35分と記載がありますが、これは順調にいった場合のタイムだと思います。

この時期は否が応でも渋滞するので、40分以上のタイムを見積もっておくといいでしょう。

そして、この時間になると、明らかに夜の様子が変化します。

朝を告げる黎明の光

東の空が、地平線に沿ってオレンジ色に輝き始めました。

仄明るいトワイライトが、朝を告げようとしています。

想像を大きく超える光景に、感情の昂ぶりが抑えられません。

まだまだ頂上まで光の列が連なっています。

道中には誘導員さんが立っており、焦らずゆっくり登るように呼び掛けています。

焦る気持ちはわかりますが、ここは高度3,500メートル。

普通のペースで行こうとするとどうなるか、1日目ですでに思い知ったので慎重に歩みを進めます。

そして、山頂直下は大きな岩が無造作に転がっています。

東側の夜景も気になるし、上の様子も気になりますし、メンバーの様子も気になります。

それでも、足元は最も注視しないといけません。

こんな場所で転倒したら、最悪骨折や滑落する可能性があります。

前回の燧ヶ岳登山で、気を抜いてはいけないことが教訓として刻まれています。

午前4時を回りました。

山頂まで、このように賑やかな行列ができています。

立ち止まる瞬間が増えるので、その隙を狙って東側に目を向けます。

人間が創り出す文明の光より、太陽が放つ光のほうが目立つようになりました。

神秘的な景色に思わず見とれてしまいますが、ここからは太陽との競争です。

可能であれば山頂で日の出を迎えたいので、あんまりのんびりしていられません。

人の列は、上に見えるあの場所で途切れています。

時折、息苦しさに顔を下に向けてしまいますが、これまで登ってきた長い時間の苦労に比べれば、全然マシです。

長大な距離の果てに、あれだけ遠い場所に見えた日本一の頂が、もう目の前にあります。

ここが、吉田口・須走口ルートの頂上を示す鳥居です。

2匹の狛犬が、疲れ切った登山者を労うかのように迎え入れてくれます。

この場所に鎮座するは、富士山本宮淺間大社奥宮の主祭神、淺間大神です。

深く一礼し、日本の頂上に足を踏み入れます。

歓喜の御来光

4時18分、吉田口・須走口ルートの頂上に着きました。

1日目の行程と合わせて、およそ7時間半の登りを経ての登頂です。

とにかく寒い!

登頂の喜びよりも、風の冷たさに驚いてしまいました。

ほぼ全員が同じ方向を見ています。この一体感も富士登山の醍醐味です。

歓喜の瞬間は、もう間もなく訪れます。

目の前には、山中湖。

薄い雲がカーテンレールのように地表を攫い、地平線の彼方では薄明が眩く光っています。

遮るもののない、永遠と見通せそうな景色が心を熱くさせます。

6時48分、待ちわびた御来光です。

この瞬間、私たちは日本で最も早く日の出を見ています。

これまでいろんな旅先で日の出を見てきて、その回数は優に100回を越えています。

その中でも、トップクラスに神々しく、最高に美しい光景です。

苦労を越えた先に見たこのパノラマは、生涯忘れることはないでしょう。

日本一の場所から見つめる地平線は、どこまでも遠く、地球の丸さを感じられるほどです。

一緒に来てくれた3人も、寒さに身を震わせながら暁の空に夢中になっています。

空の色の移り変わりを楽しんだのち、反時計回りでお鉢巡りへ向かいます。

5時を過ぎると、より空の青さが際立ちます。

いつも見ている空ではなく、特別な空間だからこそ味わえた、最も澄み渡る空です。

起伏に富んだお鉢巡り

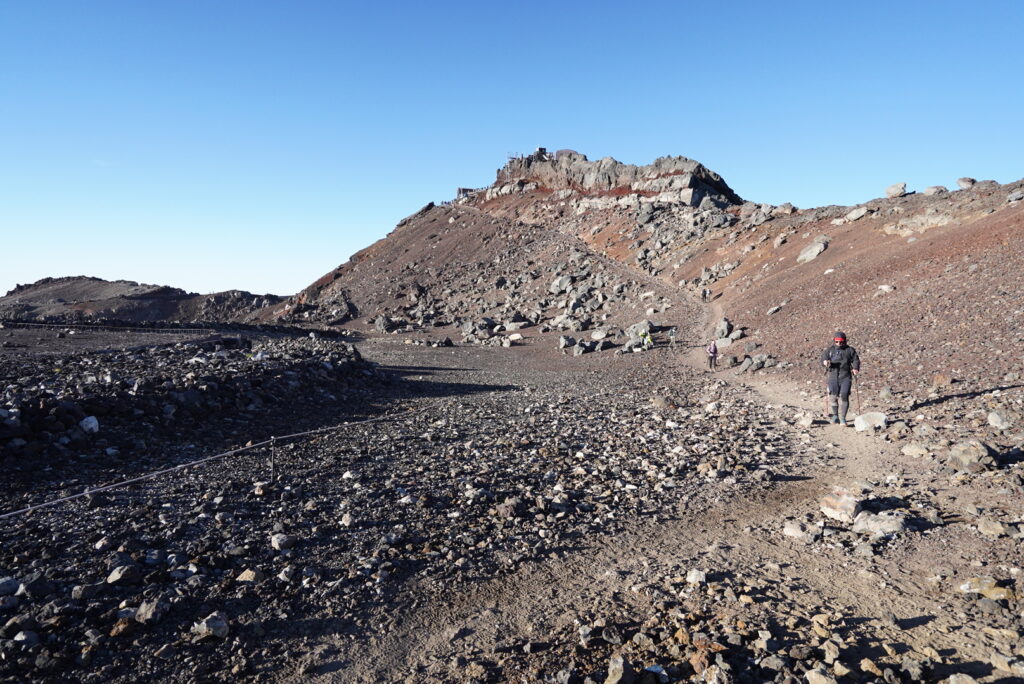

日の出の次の目的は、あそこにある本当の頂、剣ヶ峰への登頂です。

目の前にぽっかりと空いた火口は、深さにして実に200メートル以上。

さっきまで泊まっていた山小屋と同じくらいの高度に底があります。

ゆるやかに高度を下げながら、剣ヶ峰を目指します。

3,700メートルを超える世界では、普通に歩いているだけでも足取りが重く、息が切れます。

立ち止まることも厭わず、あの天空の頂へ一歩ずつ歩んでいきます。

一通り下り切ったら、当然登りが待ち構えています。

これがとにかくしんどい!

何とか推進力を得ようと、自然と体が前に傾いてしまいます。

もう何度限界だと思ったか、覚えていません。

3度目の山頂ですが、お鉢巡りは実は初めてです。

身体が10キロくらい重たくなったような、不思議な感覚で足取りが鈍くなります。

剣ヶ峰が近づいてくると、西側の展望が見事です。

富士山が見える最も遠い地点は、和歌山県の那智勝浦町にある色川富士見峠という、322キロも離れた場所です。

信じられない距離ですが、この蒼茫を見ると、どこまでも見渡せそうな気がしますね。

そして、富士山の頂上から見る完璧な影富士です。

碧空と巨大な影の対比は、筆舌に尽くしがたいスケール感です。

お鉢巡りをしていなければ、ここまで綺麗な影富士を見ることは無かったと思うと、本当に僥倖です。

あそこが剣ヶ峰です。

物凄く穏やかに見えますが、実際には強い風が常時吹き抜ける過酷な環境で、寒いです。

寒さが馬力を奪い、最後の登りを見ただけで体力も気力も薄れていきます。

それでも、自分が今日本一の頂にいるという自覚と、共に来てくれた仲間の姿を見るだけで、力を振り絞ることができます。

剣ヶ峰までの最後の登りです。

ここは、何も考えずに気合で登っていくだけです。

吹き抜ける風が最後の試練を与えるかのように真横から吹き捲りますが、こんな所まで来て止まるわけにはいきません。

遂に、日本一高い場所に立つ瞬間が訪れます。

3,776メートルの剣ヶ峰

6時37分、本当の頂、剣ヶ峰登頂です。

天を貫く日本の頂は、多くの人の夢や理想の場所であり、多くの笑顔を生む場所です。

寒さや眠気、疲労が一気に抜けて、幸せの溜息が漏れます。

何枚も記念の写真を撮り、最後は後ろに並んでいた海外の登山者にシャッターを押してもらいました。

ヨーロッパアルプスの最高峰、截然たる剱岳やジャンダルム、超えてきた頂は数知れずあります。

それでも、この場所は本当に特別です。

ここが日本で最も高い場所。

人々のロマンが集う場所です。

剣ヶ峰で集合写真を撮って、長い下山が始まります。

剣ヶ峰直下の道は、深くて斜度が急な砂地です。

かなりバランスが取りづらい場所なので、トレッキングポールなどを活用しながら降りるといいかもしれません。

朝になり、澄徹した空が我々を迎えてくれています。

同僚と共に、無限の空を楽しめるこの時間は至福のひとときです。

地平線と空の境界が分からないほど芸術的な光景。

極上の景色に酔いしれながら、お鉢巡りは最終盤に突入します。

須走口の下山道へ進む道中は、赤黒い土と玄武岩の道で、時折道幅が細くなります。

うっかり転んだら痛いだけじゃ済まないので、手も使いながら冷静に進みましょう。

8時ちょうど、須走口の下山道です。

富士山の山頂は、東側・南側を中心にいくつか山小屋があり、冷え切った体を温める食べ物や、記念バッジなどお土産を選べる場所が豊富です。

さて、一通り楽しんだ後、天空の頂に別れを告げて下山します。

普通の山登りだと、下山は億劫でしょうがないのですが、須走口の下山道は一味ちがいます。

言わずと知れた「砂走り」のスタートです!

砂塵巻き上がる下山道

須走口は、登山道と下山道が分かれています。

まだ砂走りまで距離がありますが、このように道は割と広く、快晴なので道も明瞭です。

砂の量が尋常ではなく、ゲイタースパッツは必須レベルです。

歩くたびに砂塵が巻き上がり、しばしば目が痒くなります。

次第に口の中がじゃりじゃりしてきました。

加えて、この柔らかい地面は踏ん張りが効かないので、疲れた足が外側に流されていくのも難点です。

8時54分、下江戸屋分岐ポイントです。

ここからは、吉田口と須走口で下山道が分かれます。

違うルートに下山してしまう事例が後を絶たないので、山小屋が現れたら立ち止まって一度確認するといいでしょう。

さて、我々は須走口の下山道へ進みます。

あそこに見えるのは、見晴館です。

なお、横にあるロープは掴むものではありません。

道を外れないように設置されているものなので、掴んでも体を支えることはできないのです。

9時10分、見晴館まで降りてきました。

この時間になると、山頂で感じた寒さが嘘のように暑く、頭から湯だってしまいそうです。

眼下に広がる壮大な景色を見ながらの贅沢な下山です。

シャッターを押す手が止まらず、下山道では仲間に置いていかれがちになりました。

9時37分、須走口7合目です。

豪快な砂走りは、この場所を過ぎてからスタートします。

一度大きく南側に道を逸れて、砂走りへ向かいます。

富士山が誇るインパクトの大きさが、あの小さな人影から感じられますね。

楽しい楽しい砂走りのスタートです!

大空から駆ける砂走り

いよいよ来ました、砂走り!

このように、斜度がそこそこあるので割と怖さがあります。

砂だけでなく、岩もトッピングされているのでスリルは抜群です。

最初のうちは、怖いので慎重に下っていました。

ところが、頭の切れる同僚と体力自慢の同僚が突然ダッシュで駆け下りていったのです。

それを見て、何も感じない訳がありません。

カメラの上手な同僚に煽られる形で、夢中で砂走りを駆け下りていました。

晴れ渡る空を眼前に見据え、豪快な砂の道を駆け下りる感覚は最高の気分です。

童心に帰って、この大自然が創った道を楽しみます。

大空から駆けるこの爽快感はここでしか味わえません。

砂走りから上を見上げると、さっきまで居た富士山の頂上が、あんなに遠くに見えます。

一心不乱に駆け下りた砂走りは、今まで経験してきた下山で最高レベルに楽しいものとなりました。

自然が創った遊び場は、もうすぐ終わってしまいます。

あれだけ広かった空は、この高さでは見上げる形となり、少しずつ日常の雰囲気が近づいてきます。

10時45分、砂払い5合にある吉野屋に着きました。

砂走りを楽しんだ時間は実に1時間。

下山の醍醐味がこの1時間に詰まっており、空から地上へ一気に駆け降りる感覚は、須走口を選んだ者の特権です。

破顔一笑の帰還

10時52分、吉野屋を出発し5合目へ帰ります。

燦燦と照り付ける太陽から解放される喜びを感じながら、樹林帯へ飛び込みます。

樹林帯歩きは前日ぶりですが、本当に濃い1日を過ごしてきたので、登りで樹林帯を歩いた記憶が薄いです。

前を歩くタフネス2人はまだまだ余裕で、軽快な足取りでリズミカルに歩いています。

彼らの有り余るスタミナが羨ましいです。

私と写真の上手な同僚は、体の痛みにブーブー文句を垂れながらも、その表情は明るく一生懸命下っています。

太陽とはおさらばかと思いましたが、最後の最後に煌々と照らされる砂の道が現れました。

一瞬戦意喪失しましたが、次の瞬間の景色に全てが救われました。

その景色は、後ろにありました!

遠く離れたあの頂から、たった3時間でここまで降りてきました。

蒼天の中鎮座する富士山は、挑戦を終えようとしている我々を静かに見送ってくれているようです。

11時6分、登りの時にも見た、登山道・下山道の合流地点に来ました。

この看板は見覚えがありますが、逆にそれ以外の風景は全く記憶にありません。

体はヘトヘトで、今この場所で布団を敷いて寝たいと思う程です。

登りのときよりも下りの方が所要時間は短いのに、なぜか登りよりも長く感じます。

そして、終わりが近づく寂しさも段々と感じ始めました。

11時31分、須走口5合目に到着です。

素晴らしい思いを沢山させていただいた富士山への挑戦は、ここで完了です。

日本文化の象徴であり、人種を超えて全ての人を魅了する美しいこの山に、これから先も登ることがあるでしょう。

一緒に来てくれた仲間も、汗をかきながら、顔を歪ませながら、足を摩りながら、それでも笑顔でこの場所に戻ってきてくれました。

山登りは、99%がしんどいです。

それでも、たった1%の最高の瞬間が見たくて、登り続けています。

あの山頂からのパノラマは、私が求めていた1%の最高の瞬間です。

今の私は、山の愉しさを伝える立場にあります。

今回私たちが体験した愉しさを全ての登山者に味わってもらいたい。

強い思いが心に芽生えた、素敵な山行となりました。

7月29日

11:28 須走口5合目発

11:38 古御嶽神社

11:58 下山道分岐点

13:00 長田山荘

13:56 瀬戸館

15:12 大陽館

16:07 本七合目

16:08 見晴館

17:20 胸突江戸屋

7月30日

2:30 胸突江戸屋発

3:00 御来光館

3:40 九合目

4:18 富士山頂上(吉田口・須走口)

6:37 富士山頂上(剣ヶ峰)

8:00 須走口下山道

8:54 下江戸屋分岐点

9:10 見晴館

10:45 吉野屋

11:06 下山道分岐点

11:31 須走口5合目着