厳しい寒さも過ぎ去った4月初旬、金太郎伝説発祥の地として名が知られている金時山に登りました。

言わずと知れた箱根の名山で、日本三百名山にも数えられる素晴らしい山です。

今回は職場の同僚2人と登りました。ここは数年前にも別のルートで一度登頂していますが、山登り初心者の方でも、ある程度経験のある登山者でも楽しめるような、非常に登りやすい山です。

頂上から見える富士山の姿に期待しながら、春の陽気に誘われるように意気揚々と登っていきます。

登山データ

| 活動時期 | 時間 | 歩行距離 | 累積標高 | コース定数 |

| 2025年4月9日(1Day) | 3時間23分 | 4.1km | 525m | 11 |

金時神社登山口からスタート

お昼を少し回った12時6分、麓にある登山者用の駐車場からスタートです。

今回はマラソンやランニングに精通している同僚の車に乗せてもらいました。

道路を渡った先に登山口があります。

平日ということもあってか駐車場は空きがあり、交通量もそこまで気になりませんでした。

登山口で、箱根に縁のあるエヴァンゲリオンのお手洗いがあります。

中は清潔で、特に用事がなくても寄っていきたくなりますね。

お手洗いで準備を整え、先へ進むと公時神社があります。

もうすぐ端午の節句、風情を感じる鯉のぼりが穏やかな風に揺られています。

敷地内には、にわとりが数羽います。

よく鳴きますが、特に怖がる様子もありません。

境内にいる方から、「小屋の中に入ってもいいよ」と言われました。

振り返ると公時神社が見えます。

安全に登山ができるよう、お参りをしてから登山道へ向かいます。

山に残存する金太郎伝説

序盤は、このように木々の間を進んでいきますが、傾斜は緩やかで登りやすい印象です。

すでにお昼を回っているため、下山している方々も少なくありません。

少し進むと、金時蹴落石へつながる分岐ポイントにつきました。

金太郎ってどんなお話だっけ?

といった会話をしながら来たのですが、丁度いいところに金太郎伝説の一部を示す看板があったので注目せざるを得ません。

これが金時蹴落石です。

金太郎が金時山からこの岩を落とした伝説が本当なら、とんでもない怪物ですね。

この岩も、苔と数々の植物を従えて佇んでおり、たった一つの岩なのに趣深さを感じます。

神社からおよそ20分弱で、道路を横断する場所に出ます。

平日なので交通量は殆どありませんが、休日だと中々の数の車が横断するらしいので、気を付けていきたいところです。

熊もそろそろ冬眠から覚めるころなので、熊鈴をザックに忍ばせています。

12時48分、次の金太郎伝説、金時宿り石が現れました。

こっちの岩は、金太郎の怪力は関係ないようですが、さっきの蹴落岩を見ると、中央の岩の割れ目も金太郎が割ったのではないかと思ってしまうほどインパクトがあります。

金時宿り石を後に進み続けると、樹林帯で私が好きな風景がありました。

姿勢の良い木々が立派に整列している様子が、森の美しさを表しているようで思わず足を止めて見入ってしまいます。

金時山は道幅が広めなうえに、こういった看板も定期的に立っています。

相当悪天候でなければ、道迷いの心配はそこまでありません。

金時山の道筋は、割と易しめです。

今のところ傾斜もそこまで強くなく、転落が発生しそうな場所も少ないです。

ただ、木の根が露出して道を横断している場所が結構多く、ちゃんと足元を確認しないと転倒のリスクは割と高めです。

特に下山では気をつけたい所ですね。

登山開始から1時間すると、景色が開けてきました。

これまで森林の中を楽しんできましたが、不意にこういう景色が出ると圧倒されます。

さあ、金時山への登りも終盤に差し掛かってきました。

ここまでの道は初見でしたが、数年前に登ってきたルートと合流して山頂への最後の登りに挑みます。

傾斜増すラストスパート

13時16分、もう一つのルートとの合流地点です。

前に来たときは画像右の方向から来ましたが、今回のルートの方が手応えが強いです。

分岐点を山頂方向に進むと、いきなり長い階段が待ち構えています。

2人が良いペースで進んでいるので、若干置いていかれながら頑張ってついていきます。

階段を登り切ると、広い場所に出ます。

今は木が眠っていますが、夏になると緑のトンネルが完成しそうなフォトジェニックな場所ですね。

上を見ると、頂上が近づいていそうな感じの風景になってきました。

登山者は、海外の方が非常に多かったですが、装備がしっかりしていた海外の方が多かったです。

いつぞやの富士山登山で、ものすごい軽装の海外ハイカーが多かったため驚いた記憶が蘇ってきました。

装備がしっかりしている方を見ると、何となく嬉しい気持ちになります。

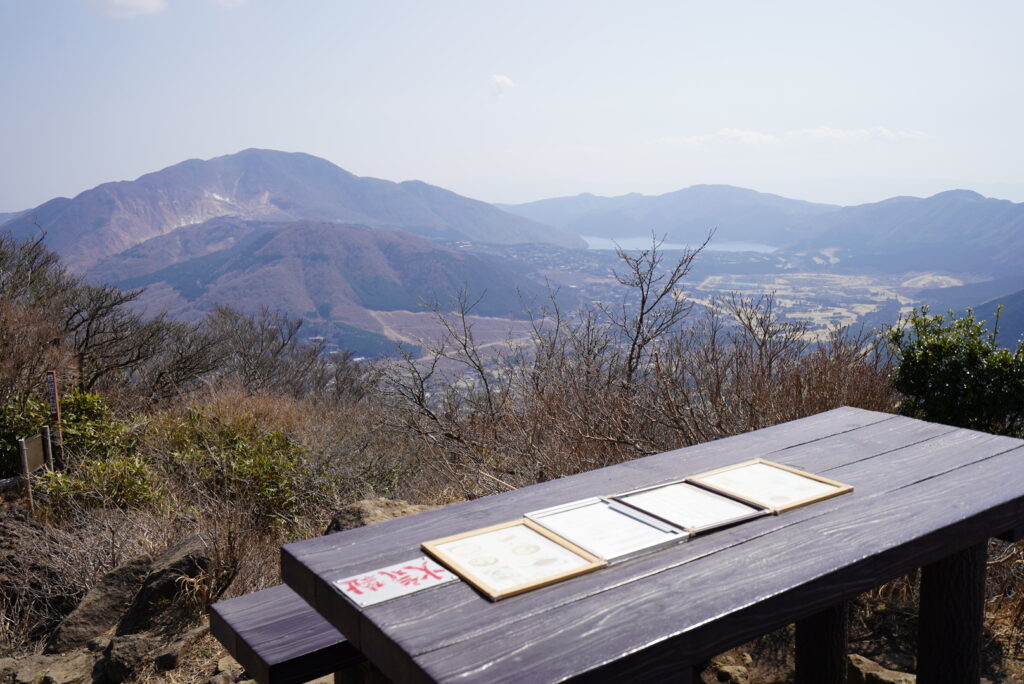

この高さまで来ると、箱根方向の眺望が素晴らしいです。

富士山は反対側にあるので、登山中はまだ一度も見えていません。頂上について初めてその姿を拝むことができます。

ここの景色も本当に見事です。それと同時に富士山への期待も増々高まってきました。

綺麗な景色に後ろ髪を引かれる思いがありますが、目の前に飛び込んできたのは、またしても階段。

正直終盤の階段はかなり体に堪えます。

結構な量の土嚢が積まれています。

周りを見ると、ちょっと崩れやすそうな箇所があり、注意して進む必要があります。

もう頂上は目と鼻の先です。

正直数年前に登った記憶は殆ど消し飛んでいましたが、あの看板が目に入った瞬間、昔登った記憶が鮮やかに想起されました。

眼前の富士が映える金時山山頂

あれが山頂です。

立派な茶屋とテーブルが目に入ってきました。

どの山に登っていても、この登頂の瞬間は笑顔になってしまいます。

13時34分、金時山(1,212m)に登頂しました。

昔登った時の記憶を回顧し、この特徴的な看板の前で当時の会社の先輩と写真を撮った記憶が蘇ってきました。

その時と明らかに違うのが、あの日本一の山が見えたか見えないかです。今回は・・・

このように雪を湛えた富士山が見えています。

春らしい霞と若干の雲が頂上を覆っていますが、富士山の圧倒的存在感が眼前に聳え立っているこの風景は格別です。

箱根の方向も、はっきりと美景が広がっています。

雄大な自然の風景を感じることができる最高の瞬間です。

また、一緒に来た仲間とこの景色を共有できるのも大きな醍醐味で、楽しませてもらいました。

金時山には2つの小屋が建っております。

今回は、こちらの金太郎茶屋にお邪魔しました。

1972年に火災に遭ったため焼失したものの、その後再建されたという歴史があります。

金太郎茶屋で提供される、有名な”まさカリーうどん”です。

頑張って登ってきた体に染みわたるスパイスで、体中に活力が湧いてきます。

美味しくいただきました!

遠くに無線中継所が見えます。

金時山へのルートはいくつかありますが、乙女峠を経由して登頂するルートも人気です。

どこを見渡しても見事な眺めがよく、風光明媚な地で何度でも訪れたくなる魅力があります。

山頂にはこういったテーブルがいくつか並んでおり、さきほど頂いた小屋のメニューを外で堪能することもできます。

今回のように天気が良く穏やかな環境なら、外で食べるのもまた一興ですね。

良い景色を見るために登山をしている私にとって、100%以上の満足感を与えてくれた金時山に感謝しながら、下山の準備に入ります。

山頂で、写真が上手な同僚が、センスに溢れた写真を沢山撮影してくれました。

雅趣に富んだ下山の路

14時40分、山頂の素晴らしい風景を後に、来た道を下山します。

今回は神社までのピストンです。来た道と一緒ですが、下山では新しい発見があるだろうと期待しながら安全第一で下っていきます。

登りでは、一生懸命目の前の景色を追っかけて登ってきたので、あまり周りが見えていなかったように感じます。

そして下りでは、登りの時に気が付かなかった光景や変化が楽しみの一つです。

すでに「こんなところ登ったっけ?」ってなる不思議な感覚に包まれました。

14時55分、金時見晴パーキングや、その先の明神ヶ岳へ続く分岐につきました。

元気一杯の同僚は休憩を選択せず、そのまま下山道を突き進みます。

金時山全体の雰囲気は、奥多摩に近いと思います。

背の高い木々や絶妙な広さの道幅、苔生した斜面など、過去に登ってきた複数の山が想起されます。

瑞々しい緑が輝いています。

今回、動物はほとんど見られませんでしたが、木々の彩りが美しく、もう少し時期が経てばヤマユリなどの鮮やかな花が咲き誇る山に変化していきます。

15時33分、もう道路の合流地点まで下ってきました。

特に危険個所はなく、ここ数日間晴れが続いていたので地面の状態も良く、足取り軽やかに下ってこれています。

木漏れ日が本当に綺麗です。

これが雲に隠れると途端に鬱蒼とした雰囲気に変貌しますが、木々の間から漏れる神秘的な光が、目の前の景色を明るく演出しています。

公時神社が見えてきました。

最初にお参りしていたこともあり、無事安全に下山することができました。

感謝を込め、改めて一礼しスタート地点まで戻ります。

15時47分、下山完了です。

挑戦的な登山もいいですが、今回のような楽しみながらのんびり登る登山も大好物です。

金時山は、特に初心者の方や、そのグループに非常におススメしたい山ですね。

コースの見どころが満載で、つい足を止めてみたくなるポイントが随所に配置されているので休憩を挟みやすく、頂上までの道のりもそこまで険しくありません。

そのうえ、ペースさえ間違えなければ疲れ果ててしまう前に山頂に辿り着くので、バテて嫌な思いをすることなく山頂での景色を楽しめる可能性が高いです。

その代わり、休日はものすごい混雑するので、可能であれば平日の空いているときに最高の景色を楽しんでほしいと思います。

人に楽しい登山を進める機会が多くなった此の頃、金時山の魅力を再確認できたので、これからどんどんおススメしていきたいと感じた山行となりました。

4月9日

12:06 金時山登山者用駐車場

12:25 公時神社

12:38 金時蹴落石

12:48 金時宿り石

13:16 公時神社分岐点(登り)

13:34 金時山山頂着

14:40 金時山山頂発

14:55 公時神社分岐点(下り)

15:47 公時神社着