前回は、双六岳から黒部源流を越えて、夢の雲ノ平へ辿り着いた充実の1日を記録しました。

途中強めの雨に降られ、長大すぎるルートに体がボロボロになるような感覚に苛まれましたが、雲ノ平山荘の素敵な空間に癒され、3日目の気力は今までで最高潮になっていました。

この日の最大の目標は、標高2,924メートルを誇る飛騨山脈の鋭鋒、鷲羽岳です。

8年以上前、山を勉強していた頃に知った鷲羽岳という山は、遠すぎて縁の無い山だと思っていました。

色々あって何度も挑戦のチャンスを逃しましたが、今回が遂に初めての鷲羽岳です。

すでに体の色んなところに痛みが出ていますが、力の限り仲間と挑んだ鷲羽岳。

今年最大の山行は、最高の景色・最高の思い出と共にフィナーレを迎えます。

素晴らしき雲ノ平の朝日和

3日目の朝、昨日とは打って変わって穏やかな晴れに包まれた雲ノ平です。

この日の行程が最も長く、あまりのんびりしていられないため、朝食後すぐに準備を整えて出発に備えます。

6時20分に、峰々の間から太陽が昇ってきました。

天空の大地を照らす太陽と、それを眺める心強い仲間。

私にとって、ここは世界一穏やかな時間が流れる場所です。

さて、日の出と共に出発します。

ところが、木道が凍っていて物凄く歩き辛い!!!

昨日の濡れた岩などが比較にならないほど、どこに足を置いても滑ります。

昨日の雨や、夜の間の低温で朝霜が降りてきていました。

振り返って、黄金色の地に建つ雲ノ平山荘を、しっかりと心に刻みます。

本当に居心地の良い山小屋でした。

また雲ノ平を訪れる機会があれば、間違いなく再びあそこに泊まりたいと思うでしょう。

雲ノ平山荘から30分弱歩いて、雲ノ平キャンプ場との分岐点に着きました。

サクサク歩けばもっと短い時間で着くのですが、木道が漏れなく凍っていて滑るので、亀の歩みで進む必要があります。

滑る木道に苦戦しながら、まずは祖父岳を目指します。

正面には、北アルプスで最も遠いと言われている水晶岳が、凛々しく屹立しています。

雲ノ平山荘を出発しておよそ1時間、やっと木道地帯を突破しました。

相当神経を使ったので、既にひと山登り終えたかのような疲労感があります。

あそこにある巨大な山は、薬師岳です。

手前のハイマツに隠れていますが、相当巨大な山です。

本来の計画では、太郎平から薬師岳にピストンしてから雲ノ平に向かうことも考えましたが、あんな恰幅の良い姿を見たために、それは無謀だと思わされました。

昨日とは違い、空の海が広がっていて気持ちが良いです。

足元は、ガレ場が中心ですが大きな岩が転がっている場面も目立ちます。

ここは、祖父岳との分岐ポイントです。

正面の薬師岳は、デカすぎて脳が錯覚を起こしているような気分になります。

前日ここを通ったときは、上の方から喜ぶ声が聞こえてきました。

意外と祖父岳までの距離は遠くないのかもしれません。

ここで少し休憩してから、この日最初の目標地点”祖父岳”へ挑戦です。

北アルプスの見晴台 祖父岳

8時14分、分岐ポイントから祖父岳へスタートします。

上を見上げると祖父岳への急登が視界を覆いつくしており、目の前のガレ場はルートが分かりづらくなっています。

ガレ場は、ジグザグにトレースができています。

それを辿りながら上へ上へ進みます。

祖父岳分岐点から祖父岳までは、直線距離は短いものの急激に高度を上げていきます。

更に上へ登ると、ガレ場から岩場へ変化します。

手を使わないといけない程ではありませんが、不安定な岩があるため、登るのに労力が必要です。

ここさえ越えてしまえば祖父岳の頂上が見えてくるので、一歩一歩踏ん張りながら登頂へ向かいます。

祖父岳は、ただの通過点だと思って高を括っていましたが、それは大きな間違いでした。

8時43分、この日最初のピークである祖父岳(2,825m)の山頂に着きました。

風はほぼ無風で、気温もそこまで上がっていないため、この時期に登るには最適な環境での登頂でした。

このように、でっかいケルンが積まれており、ピークに来たという興奮が沸々と湧いてきます。

さあ、山頂から見える景色を堪能する時間に入ります。

北アルプス最奥の山が、すぐそこに見えます。

あれこそ、黒部川源流域の最高点である”水晶岳”。

日本では、23番目に高い山です。

あんなに遠い存在だと思っていた山が、すぐ目の前にあります。

双六小屋から鷲羽岳を見たときと、同じ気持ちになりました。

次の目標は、あの頂になるのか、果たして・・・。

そして、雲ノ平がある方面を挟んで、圧倒的な山体を誇る薬師岳。

日本で27番目に高い山です。

あれだけ壮大なものを見ると、心が豊かになりますね。

左側に、今回最大の目標地点である鷲羽岳。

そして、距離はだいぶ遠いですが、中央には槍ヶ岳を捉えています。

天高気清の美しい風景、この日は全てが上手くいきそうな気分にさせてくれます。

そろそろ休憩も終わりですが、忘れてはならないのが、あそこに見える”黒部五郎岳”。

大きなカールを抱き、立山連峰の南端を担う美しい山です。

目眩く光景が広がる峰々に圧倒され、胸が熱くなりました。

稜線を渡り、ワリモ岳へ

9時すぎに、祖父岳を出発して次なるピーク、ワリモ岳へ向かいます。

まずは岩苔乗越まで行くのに標高を下げます。

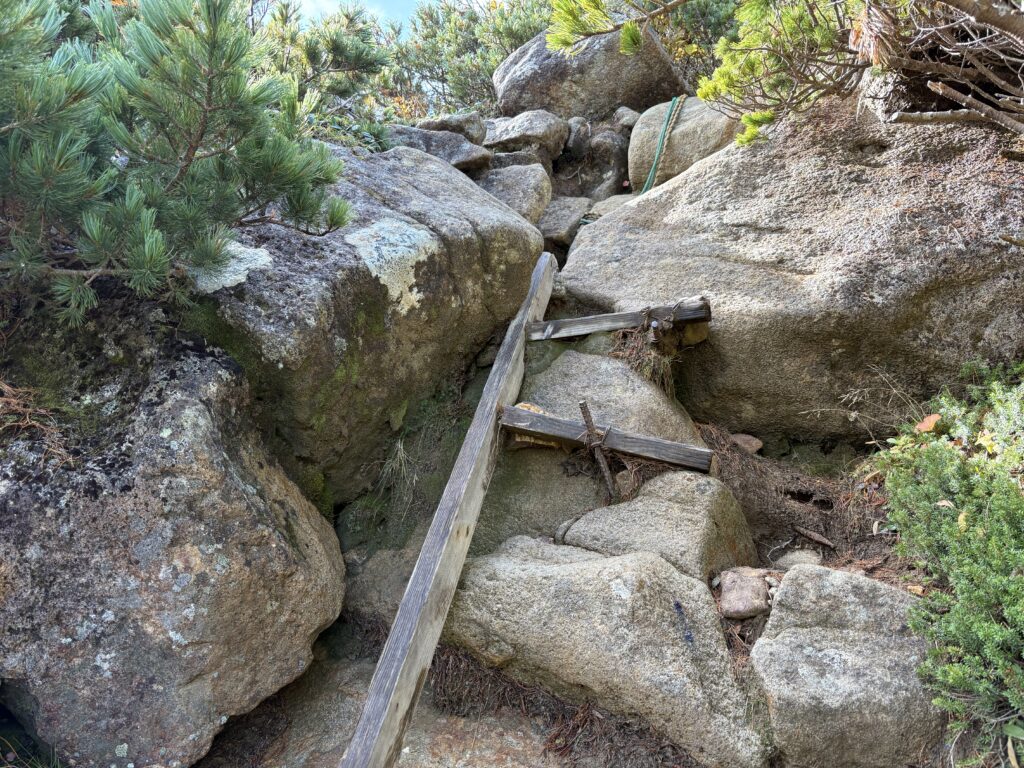

途中には、ほとんど垂直に近い場所を下らないといけない場所があります。

足場は安定していて、足を引っかける場所も目視できるので、ロープも活用しながら一歩ずつゆっくり降りていけば問題ありません。

降り切ってから上を見上げると、このようになっています。

今は晴れているから良いですが、雨で岩場が濡れていたら難易度は段違いに上がります。

三点支持を意識しながら、ゆっくりで良いので慎重に下れる技術が必要な場所です。

難所を越えると、稜線まで伸びる気持ちの良い登山道が続いています。

こういう稜線は、これまで幾度となく歩いてきました。

ですが、今回の山行は特別な思いがあり、北アルプスの奥地を歩けている幸せも相まって、全てが印象的に映ります。

9時57分、岩苔乗越です。

ここからは、見ての通り急な斜面を乗り越えて、ワリモ岳や鷲羽岳に続く稜線へ向かいます。

蒼空に飛行機雲が重なり、行く先を示してくれているように見えます。

10分ちょっとで、ワリモ北分岐に着きました。

ここから進路は南に行きます。ちなみに反対方向に行くと、水晶岳に着きます。

どんなに歩いても、薬師岳の姿は常に異彩を放っています。

豊富な高山植物の彩色と共に見る薬師岳は、惚れ惚れするほどの魅力があります。

向こうに見える面白い形のピークが、ワリモ岳の山頂です。

見た感じ、少し下ってから登り返しがあるようです。

ワリモ岳は、漢字で「割物岳」と書くようで、名前の通り割れた岩があちこちに犇めきあっています。

この付近は滑落事故や転倒事故が多く発生する危険地帯、気を引き締め直して進みます。

ワリモ岳山頂はすぐそこにあります。

道幅が狭く、余所見をできるような状況ではありません。

しかし、目の前には憧れの鷲羽岳があり、とても無視はできませんでした。

興奮を抑えながら、すぐ横にあるワリモ岳の山頂に目を向けます。

10時48分、ワリモ岳の山頂です。

岩が積み重なった場所で、だいぶ上のほうに看板が立てられています。

山頂はものすごく狭いので、長居はしません。

ワリモ岳から直ぐ南の場所は、要注意ポイントです。

西側は崖になっており、そこにあるロープは非常に弛んでいるので、使わない方がいいかもしれません。

前のメンバーと距離をとって、声を掛けながら進みます。

核心部を過ぎてから、振り返ってみます。

距離はそんなに長くないですが、西側の崖の存在は常にプレッシャーとなります。

晴れていて良かった・・・と、強く思う一幕でした。

最後の登り

さて、ワリモ岳を越えて最後に立つピークは、あの鷲羽岳です。

岩苔乗越あたりから、雲が凄い勢いで湧いてきています。

せっかく鷲羽岳に行くのなら晴れた状態で頂上に立ちたいので、ここからは時間との勝負になりますが、今日の行程は鷲羽岳を越えて双六小屋まで戻るロングルートです。

同僚2人も私と同じく膝を中心に痛みが気になっており、慌てて向かうと体への負担が大きいので、安全・健康第一で鷲羽岳へ挑みます。

鞍部で小休止を挟んだのち、鷲羽岳に向かいます。

昨日は、前を歩く2人に必死についていくような情けない恰好で登っていましたが、この時は違います。

目の前に迫った憧れの鷲羽岳を見据え、最後の登りを楽しんで登ろうという気概に溢れた、明るい心持ちです。

最後の登りを前に、鷲羽の偉容を仰ぎ見ます。

雲が次々と空に登っているのが気になりますが、余計なことは考えずに頂上だけを見て一歩を踏み出します。

鞍部から半分以上登ってきました。

ここまで長すぎるアプローチや厳しい環境もありましたが、それが報われる瞬間がもうすぐ訪れます。

しかし、目の前にある岩は崩れやすく、足の置き場をかなり制限してきます。

集中を切らさぬよう目線を下げて、ペースを落として山頂までの距離を詰めます。

目線の先に、あそこより高い場所が見えなくなりました。

いよいよ鷲羽岳の山頂。

力強く大地を蹴り、2,924メートルの頂に足を踏み入れます。

感動押し寄せる鷲羽岳山頂

11時40分、ついに鷲羽岳の山頂に立ちました。

1年前、あれだけ遠くに見えたカッコいい頂上に、立つことができています。

この看板を前に、仲間と喜びを分かち合います。

感慨に浸ると同時に、早速山頂からの風景を眺めるご褒美タイムに入ります。

さっき通ってきたワリモ岳と、水晶岳です。

こうやって見ると、北アルプスのスケール感に呑まれ、近いのか遠いのか分からなくなっています。

緊張が解け、無我夢中にシャッターを切り続けます。

そして、雲ノ平と薬師岳方面です。

あんな遠い場所から、2つのピークを経てここまで来たのです。

何百年経っても登山者の心を動かし続けるであろう絶景に、感動が押し寄せてきました。

登山をしていると、ほとんど苦しいまま山行を終えてしまうことも少なくありません。

今回の山行でも、2日目の雨と急登、そして体の痛みには参ってしまいました。

それがあったからこそ、こうして鷲羽岳の山頂からの景色を最高の気分で迎えることができています。

昔登ったジャンダルムや厳冬の西遠見山、近年ではモンブランや尾瀬(燧ヶ岳)、富士山など、苦労した山での絶景こそ、燦然と輝く記憶として残り続けています。

当然、今回の雲ノ平・鷲羽岳は今まで登ってきた国内の山行の中でトップクラスに印象深いものです。

さて、まだまだこの日の行程は終わっていません。

ここから三俣山荘を経由し、双六小屋まで戻る必要があります。

鷲羽岳から見える槍ヶ岳の景色が素晴らしいのですが、次々と湧く雲に隠され、あまり綺麗には見られませんでした。

それはそれで良き思い出だと割り切って、まずは三俣山荘までの大下りに向かいます。

鷲羽岳からの無慈悲な下り道

12時ちょうど、鷲羽岳を乗り越え、ここから三俣山荘まで急な下りです。

今回の山行で最大の目的は果たしましたが、無事に下ることができないと、良い思い出になりません。

気を引き締め直して、ゆっくり下ります。

あそこに鷲羽池があります。

火口湖であり、美しい水を湛えています。

ここからも槍ヶ岳が見えるビューポイントですが、またしても雲の中です。

初日から、なかなか槍ヶ岳が綺麗にみられていません。

鷲羽岳から三俣山荘までの道は、えげつない勾配です。

登ってくる登山者も、皆一様にしんどそうな顔をしています。

しかし、高度感があるからこそワクワクする気持ちが抑えられません。

ここから三俣山荘まで標高差350メートル、東京タワーが丸々入ってしまいます。

下っている最中も、北アルプスが演出する大自然の壮大さに、圧倒されるばかりです。

どこを切り取っても素晴らしい景色で、本当に眼福です。

結構下ってきたタイミングで、下ってきた道を振り返ります。

もう山頂は見えません。

常に変化する感動的な景色、沸き立つテンションを抑えきれません。

代償として、膝は少しずつ違和感から痛みに変わっていきました。

鷲羽岳山頂出発から1時間が経ちました。

三俣山荘と殆ど同じ目線まで降りてくることができましたが、ここの下りは相当無慈悲です。

鷲羽岳が、それだけ雄大であることを改めて思い知らされました。

三俣山荘付近まで来て、鷲羽岳を振り返ります。

三俣蓮華岳から見ると、鷲が大きな翼を広げて羽ばたいているように見えることから付けられた鷲羽岳。

いつか、快晴の三俣蓮華岳からその雄々しき姿を再び見たいと思いました。

13時15分、三俣山荘に到着しました。

ここで大休止をとり、双六小屋までの英気を養います。

足を気にしながら降りてきたので、非常に疲れました!

双六小屋までの巻道

13時45分に三俣山荘を出発し、途中巻道を経由して双六小屋まで向かいます。

まずは、巻道との分岐点まで標高を上げていきます。

この地味な登りが体力を減らした我々に立ち塞がり、すぐに疲れてしまいました。

先を行く2人も、さすがに鷲羽岳を越えてきたので疲労を隠し切れません。

それでも足取りはしっかりしていて、私ひとりだけ遅れをとってしまいます。

それでも、鷲羽岳登頂を果たした自信と、早く双六小屋でテントを張って休みたい一心を糧に、精一杯足を動かし続けます。

14時38分、巻道との分岐点です。

もう一度三俣蓮華岳に行く体力は無いので、のんびり巻道を楽しんでいきたいと思います。

巻道ルートも風光明媚な景観が広がっており、開放的な気持ちになります。

まだ終わっていませんが、最大の挑戦から解放されて視界に映る景色が広く見えます。

なお、この付近はクマの目撃情報があります。

これだけ広い場所なので、注意深く周りを見ていましたが、熊は見当たりませんでした。

広闊な原野と豪快な山肌の対比が、見ていて心を揺さぶられます。

山肌と反対側の景色は、窮山幽谷の魅惑的な風景が広がっており、色鮮やかに輝いています。

感動を誘う風景、足を止めてずっと眺めていたいと思えるほどです。

巻道ルートの半分を過ぎると、大岩が目立つ急な傾斜が現れました。

巻道とはいえ、決して簡単なルートではありません。

疲れ切った体に鞭を打って、心臓破りの急坂に向かいます。

距離はそこまで長くありませんが、急坂に加えて浮石も目立ちます。

早朝から全力で行動してきてクタクタになった我々は、流石にこの急登の前には閉口するしかありませんでした。

急坂を越えると、双六小屋までの分岐点まであと少しです。

燃えるような赤と、落ち着いた千歳緑。

その間を通り抜けて、やっと見えてきました。

16時14分、双六小屋と双六岳の分岐ポイントに着きました。

流石に双六岳に行く気力はないので、そのまま双六小屋方面に下ります。

双六小屋が見えた瞬間、安堵の気持ちが溢れて力が抜けそうになりました。

さっさとテントを張って、この長くて幸せな一日の余韻に浸りたいです。

16時30分、双六小屋に到着です。

鬼門の3日目を無事に終えることができ、ホッとした気持ちで少し涙腺が緩んでしまいました。

膝は相当ダメージを受けていますが、それ以上に満足した気持ちの方が強いので、些細な痛みなど全然へっちゃらです。

4時間半前、あの雄々しき鷲の形をした山に挑戦し、そして頂の光景を脳裏に刻みました。

筆舌に尽くしがたい感動がフラッシュバックし、非常に満足度の高い山行となりました。

ただ一つだけ、惜しいと思うことがあります。

それが、北アルプスのシンボルである槍ヶ岳を、この3日間綺麗に見ることができなかった事です。

常に雲に隠れていたり、そうでなくても非常に遠い位置からの眺めとなってしまっていたり、今回の旅では槍ヶ岳と縁が無いように感じていました。

しかし、それはこの日までの話です。

最終日、想像の域を遥かに越えたプレゼントが、天を突く名峰から送られてくるのでした。

歓喜の絶景

午前4時、最終日の未明は尋常では無い寒さで目が覚め、考える前にバーナーを焚いていました。

同僚2人もすでに目を覚ましており、5時に出発することにしてテントの撤収をします。

ちょうど5時に双六小屋を出発します。

最後に鷲羽岳の姿を見て、名残惜しくも思い出の地を離れます。

まずは鏡平を目指します。

4日間とも、朝の天気は安定していました。

新穂高温泉への道は、ここまで3日間の思い出を振り返りながら下山することになるかな、と思っていました。

しかし、この朝が見せる景色は別格でした。

素晴らしい朝の色が、視界一杯に広がっていました。

感情が爆発しそうな最高の光景です。

そして、早暁の奇跡は、思い出の最後のピースを埋める素晴らしい景色を見せてくれました。

西鎌尾根の続く先に・・・

あれこそ、言わずと知れた北アルプスのシンボル”槍ヶ岳”です。

最後に最も美しい姿で見ることができました。

ハイカーの視線を釘付けにする特異な名峰、ここまで散々雲に隠されてきましたが、最終日に綺麗な姿を拝むことができました。

歓喜の絶景を前に、ただ圧倒されるばかりです。

もう何も思い残すことはありません。

足を止めて美しい秋の朝を堪能しながら、そう思いました。

6時すぎに太陽が登り、静謐な朝に輝きます。

東の空に雲があるので、太陽が出る瞬間は雲の隙間から見るような形でしたが、周りの雲に太陽の光が反射して神秘の色を創り出しています。

地味に東側の斜面が怖いので、見惚れて落ちることのないよう注意を払いながら進みます。

最終日のハイライトは、双六小屋から弓折乗越までの光景に尽きます。

視界に映る抜戸岳、奥の笠ヶ岳が、太陽のパワーを浴びて輝いています。

これが見られるのなら、来年も再来年も来たいと思う程の絶景です。

6時43分、弓折乗越に着きました。

ここから先は、安全に下山することに集中するためミラーレスカメラを収納します。

数多の絶景を目にして、まだ終わっていないのに達成感を感じてしまいました。

長い旅の終わり

弓折乗越から鏡平までの下りは、思ったよりも早く降りることができます。

平日ですが、鏡平山荘から上がっていく登山者の方がたくさんいらっしゃいました。

若干道幅が狭いところもあるので、そういう場所では声をかけあいながら下っていきましょう。

7時38分、鏡平山荘です。

この時間なので、3日前の登りの時と比べて、人は全然いません。

ここから小池新道に入りますが、まだまだ道は長いので休憩をしっかり取ってから向かいます。

9時16分に、上涸れ沢を通過しました。

朝は晴れていましたが、次第に雲が優勢になって過ごしやすい気温です。

今回あまり暑いと感じる瞬間がなかったので、何と4日間通して飲料水を2リットルしか消費しませんでした。

10時5分、秩父沢です。

さすがに標高を下げていくと若干暑さを感じたので、秩父沢でクールダウンします。

下山中は、早く温泉につかりたい気分にとらわれていました。

痛い膝をケアしながら、小池新道の終わりが近づいてきました。

この辺になると、最早何も考えずに足だけ動かしている状態です。

隣を流れる清流の音が心地よく、耳を澄ますと鳥の囀りも良く聞こえます。

11時10分、小池新道の入り口まで戻ってきました。

次はわさび平小屋です。

2日前の雲ノ平山荘で、今回のメンバーとは別の同僚と偶然会いました。

彼らは、なんと翌日に雲ノ平山荘から新穂高温泉まで一気に降りたとのことですが、今の我々からするとタフすぎて信じられません。

ここからわさび平小屋まで凡そ20分、まだまだ足を酷使する必要があります。

11時34分、わさび平小屋です。

ちなみに、わさび平小屋はお風呂がある山小屋です。

施設内も非常に綺麗で、テント場も設立されている素敵な山小屋です。

今度来るときはぜひ宿泊したいですね。

さあ、思いっきり休憩したら、あとは新穂高温泉に戻るだけです。

本当に旅の最後、ボロボロの足を何とか動かして、頑張っていきます。

12時55分、ゲートのある登山口に到着です。

ホッとした気持ちが強く、これを見た瞬間にザックがいきなり軽くなったように感じます。

それだけ力が入っていたということですね。

13時7分、新穂高センターに着き、これで3泊4日の雲ノ平・鷲羽岳への挑戦は完遂です。

これだけ長い行程で、怪我やトラブルなく終えることができたのが何よりも喜ばしいことです。

重たいザックを降ろして、全てから解放されます。

今回の山行を共にした仲間には感謝の気持ちでいっぱいです。

1日目は試練、2日目は苦難、3日目は感動、4日目は歓喜、全てが思い出となった80時間。

今回の山行を終えたら、いったん山登りにピリオドを打とうと思っていましたが、あれだけ最高の景色を見せられたら、考え直してしまいます。

憧れの頂を越えたら、また次なる憧れが現れます。

今回も、雲ノ平から見た薬師岳と、鷲羽岳道中から見た水晶岳は特に印象深く残りました。

いつになるか分かりませんが、憧れた頂から雲ノ平や鷲羽岳の姿を見たとき、必ず今回の長旅を追想すると思います。

私にとって山登りの愉しさは、山頂を極めることよりも、このように山行を振り返る時間にあります。

今回、たくさんの心を動かされる景色に出会ってきました。

次々と現れる絶景、その先に未だ知らない景色が待っています。

それを知らないまま山登りを一旦辞めようなんて思うのは、なんて勿体ないんだ!

と、感じたのです。

再び山への情熱を奮い立たせてくれた感動の景色、そして最高の仲間に、改めて感謝したいと思います!

9月30日

5:00 新穂高温泉 登山者用駐車場発

5:17 新穂高センター

5:41 笠ヶ岳・双六岳・わさび平登山口

6:52 笠新道分岐

7:06 わさび平小屋

7:52 小池新道登山口

8:51 秩父沢

9:10 チボ岩

9:37 下涸れ沢

10:03 上涸れ沢

11:23 熊の踊り場

11:44 鏡池

11:49 鏡平山荘

13:30 弓折乗越

15:10 双六小屋着

10月1日

5:15 双六小屋発

6:20 天空の滑走路

6:40 双六岳山頂

7:38 丸山山頂

8:19 三俣蓮華岳山頂

9:14 三俣山荘

10:40 黒部源流

12:22 日本庭園

12:45 祖父岳分岐

13:54 雲ノ平山荘着

10月2日

6:22 雲ノ平山荘発

8:03 祖父岳分岐

8:43 祖父岳山頂

9:57 岩苔乗越

10:48 ワリモ岳山頂

11:40 鷲羽岳山頂

13:15 三俣山荘

14:38 巻道分岐

16:30 双六小屋着

10月3日

5:00 双六小屋発

6:43 弓折乗越

7:38 鏡平山荘

8:04 鏡池

9:16 上涸れ沢

9:43 下涸れ沢

10:05 秩父沢

11:10 小池新道登山口

11:34 わさび平小屋

12:55 笠ヶ岳・双六岳・わさび平登山口

13:07 新穂高センター着